Вот так и прилетело нам с Мусенькой от товарища Сталина. Как говорится – дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Шучу. Обоим на восток. Мне в Челябинск на встречу с Архипом Михайловичем Люлькой, а ей в Пермь, то есть, Молотов – знакомится с будущим геологом Ларисой Анатольевной Гринцевич. Под это дело я «выбил» себе в личное пользование самолёт Мо-4. Он летает со скоростью больше трёхсот пятидесяти километров в час и имеет комфортабельную кабину. Мусенька тоже не лыком шита – получила в своё распоряжение тяжелый мотоцикл. Втроём и отправились – я, она и её железный конь. Коляску от него нам помогли открутить прямо в кремлёвском гараже.

Расстались мы на Молотовском аэродроме – мне нужно было отправляться на Челябинский тракторный, где как раз сейчас будущий академик трудится над освоением производства танков Т-34. Лапушку же мою ожидал, как мне кажется, геофак универа.

Архип Михайлович оказался даже моложе Олега Антонова – очень интересное нынче время, время, когда известные в наше время корифеи науки и техники делают первые шаги по направлению к своим будущим достижениям. И знаете, что он мне ответил на предложение вернуться к реактивной тематике? Спросил, можно ли ему будет взять с собой помощников. Естественно, я спросил, сколько народу он намерен забрать.

- Сначала двоих, мы с ними вместе переехали из Харькова в Ленинград. Вместе создавали конструкторское бюро.

Разумеется, я кивнул, потому что самолёт у меня рассчитан на пять пассажиров.

Местный особист был предупрежден звонком «откуда следует», поэтому никаких препятствий никто не чинил. Пока шло оформление бумаг, пока мужики собирали вещи, я на аэродроме с инструментами в руках восстанавливал убранство пассажирского салона, нарушенное ради помещения туда мотоцикла. А потом мы полетели прямиком в Воронеж. Почему туда – так к Москалёву, конечно. Я же рассказывал, что этот конструктор перепробовал все возможные схемы самолётов, причем, каждый раз успешно. А новый двигатель придётся ставить на летательный аппарат нетрадиционного вида. Плюс – в Воронеже расположено и производство авиамоторов – то есть имеется металлообрабатывающее оборудование высокой точности, способное справляться с достаточно прочными сплавами.

Тут тоже всё обошлось без проволочек – и с жильём, и с рабочим помещением вопросы были решены энергично, благодаря распорядительности товарища Крутилина – всем «уже позвонили». А приятно чувствовать себя деталью хорошо смазанного механизма!

Потом мы вылетели в Ленинград, забрали с Кировского завода документацию, макеты, образцы и на три четверти уже сделанный двигатель ТР-1. Забиранием, собственно, занимался я, потому что всё давно было тщательно упаковано и аккуратно сложено в укромном месте до лучших времён. Я просто мотался каждый день по одному и тому же маршруту, делая крюк к северу, чтобы обойти стороной зону военных действий. Доставив эти ценности, я присел тихонько в уголке, наблюдая за тем, как конструктора разбирают свои богатства.

- А это что за ерундень, - спросил, показывая на нечто толстопузенькое, с широким соплом, направленным, как и положено, назад.

- РТД-1, - ответил главный конструктор. – Это макетный образец, не вполне совершенный, по позволивший нам отработать некоторые технические решения.

- А чертежи на него есть? И спецификации?

- Да, вот, пожалуйста – мне передали стопу туго набитых папок, над которыми я и «зачах» в уголке, чтобы никому не мешать.

Оторвал меня от этого увлекательного занятия один из помощников:

- Чайку не желаете, товарищ представитель заказчика?

- Шурик я. Просто Шурик. Товарищ Сталин поручил мне обеспечить вам все необходимые условия для наилучшей работы. И да, чаёк очень кстати. Впрочем, когда в другой раз пожелаете, дайте мне знать – я тоже умею его заваривать.

Внизу наш дом - вторая попытка

Сообщений 721 страница 730 из 854

Поделиться72106-08-2015 07:03:34

Поделиться72206-08-2015 12:55:39

Это макетный образец, не вполне совершенный, по позволивший нам отработать некоторые технические решения.

Но

Поделиться72306-08-2015 13:30:45

а ей в Пермь, то есть, Молотов – знакомится с будущим геологом Ларисой Анатольевной Гринцевич.

с ь

Поделиться72406-08-2015 13:36:37

Хлопот с этой командой было много. Во-первых, следовало обеспечить скорейшую постройку барака, а то время ведь военное, с частными квартирами в городе напряжённо из-за наплыва эвакуированных, строительством капитального жилья заниматься просто нет никакой возможности, а у всех семьи – надо их к себе забирать. К тому же сам коллектив начал понемногу разрастаться – приходилось вызывать то одного нужного специалиста, то другого.

Во-вторых, стенд для испытания реактивных двигателей не совсем то же самое, что для поршневых моторов. В-третьих, на заводе не оказалось всего оборудования, необходимого для изготовления турбин – нужно было договариваться с заводами в других городах. Кто этим всем занимался? То есть, вы меня поняли: "Чтобы служила мне золотая рыбка и была бы у меня на посылках"

Тем не менее, организационный период завершался, Архип Михайлович восстановил связи с НИИ и заводами, которыми успел обрасти за время работы в Ленинграде и Харькове, и у меня всё чаще случались периоды затишья, когда я без помех возился с отставленным в сторону РТД-1. Он, конечно, турбореактивный, но не такой, к каким мы привыкли. То есть компрессор в нём имеется, но гонит воздух не вдоль оси, а расталкивает его в стороны за счет центробежной силы. А уж оттуда по загнутым каналам он поступает к камере сгорания. И их, этих компрессоров, две штуки один за другим. Ещё одной особенностью этого агрегата была относительно невысокая температура в камере сгорания – всего-то градусов шестьсот пятьдесят. Отсюда и сравнительно небольшая тяга при изрядной прожорливости. То есть низкий коэффициент полезного действия. Тем не менее, машинка оказалась далеко не мёртворождённой, а вполне надёжно работающей на том самом стенде, о котором пришлось похлопотать.

Я ведь не без рук – сообразил, как её запустить. И погонял в своё удовольствие. Тягу в семьдесят килограммов этот образец выдавал, не особо напрягаясь. Пожалуй, хватит, чтобы поднять в воздух небольшой самолёт. Тем более что на какое-то время эту машинку можно было разогнать и посильнее. Словом, пока конструкторы занимались основным вариантом, я терпеливо возился со старьём.

Ребята иногда просили меня кое-что на нём проверить, отработать кое-какие режимы. И, естественно, отвечали на вопросы. Я ведь в термодинамике и в том, как ведут себя горячие газы, разбираюсь не очень хорошо.

Ковыряясь в стопе папок, где лежали не только чертежи, но и эскизы с набросками, обнаружил рисунок самолёта знакомой мне реданной схемы, той самой, которая была распространена в период, когда наши разработчики летательной техники были вынуждены пользоваться маломощными реактивными двигателями - это, когда сопло торчит назад из-под брюха самолёта буквально под его хвостом. Расспросив, выяснил – это был проект группы молодых инженеров из Харьковского авиационного института. Как раз под него и создавался этот самый РТД-1. По расчётам, проведённым еще в тридцать восьмом году, от машины ждали скорости больше восьмисот километров в час.

Как-то у меня не слипалась скромная тяга получившегося образца с такой высокой ожидаемой скоростью. То есть, судя по всему, с двигателем вышло не так, как ожидали, а заметно жиже. Да и немудрено – он ведь одноконтурный. К тому же компрессоры, которых, как и положено два, насажены на одну ось, приводимую в движение единственной крыльчаткой турбины. То есть – в моих руках оказалась явно первая проба. Хотя и хорошо продуманная проба, и весьма технологичная, к тому же не перенапрягающая применённые материалы, не требующая от них высокой жаропрочности.

Словом, получился очень удобный макет – модель, пригодная для отработки множества решений и проверки широкого ряда режимов. Я этот аппарат несколько раз собирал и разбирал, изучая степень износа, устраняя разного рода мелкие "плюхи". Ни мощнее, ни экономичней от этого машина не делалась. Да и не вносил я в конструкцию решительно ничего, требующего сколь-нибудь существенных переделок.

Хотя, предложения у меня возникали, и я их с коллегами обсуждал.

Разумеется, Александр Сергеевич Москалёв был полностью в курсе наших работ – я не шкаф и не музей хранить секреты от друзей. Но, сами посудите – при тяге в семьдесят килограммов самолёт массой в одну тонну до скорости тридцать шесть километров в час нужно разгонять целых четырнадцать секунд, нагло пренебрегая при этом сопротивлением воздуха. То есть, если положить сотню кило на вес пилота и килограммов четыреста на двигатель, к которому прибавить, хотя бы двести литров горючего, остаётся сотни три на вес планера, имеющего скорость отрыва, сравнимую со скоростью бегущего человека.

Впрочем, вторая модель, над которой сейчас работали, называлась РД-1 и была уже, как мне думается, двухконтурной. Но трудов над ней предстояло великое множество.

Помочь я ни в чем не мог, подсказать – тоже. Такая, знаете, безнадёга! И никуда не денешься – приказ. Вытирал пыль с фикусов, заваривал и разносил чай, точил карандаши чертёжникам и иногда проводил кое-какие расчёты по готовым формулам. Словом, искренне старался быть полезным.

Отредактировано Сергей_Калашников (06-08-2015 14:33:18)

Поделиться72506-08-2015 13:39:47

остаётся сотни три на вес планера, имеющего скоростью отрыва сравнимую со скоростью бегущего человека.

без ю

Поделиться72606-08-2015 13:41:06

Потом мы вылетели в Ленинград, забрали с Кировского завода документацию, макеты, образцы и на три четверти уже сделанный двигатель ТР-1

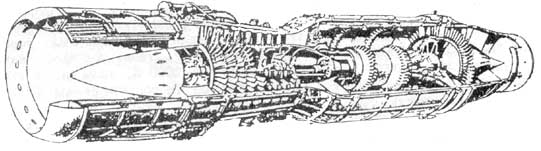

В порядке мелкого придиразма и заклепкометрии. То, что забрали из Питера - это еще не ТР-1. Это РД-1. Одно есть развитие другого, но есть вполне существенные конструктивные различия. Ну хотя бы в том, что у РД-1 компрессор имел 6 ступеней, у ТР-1 - восемь.

РД-1

ТР-1

Ну и еще. В туполевской шарашке на момент описываемых событий сидит профессор Стечкин, автор многих теоретических работ и практических методик тепловых и газодинамических расчётов тепловых двигателей и лопаточных машин, а так же замечаельный конструктор-практик. Сейчас он фигней занимается - эпюры считает... В 43-м его из шараги извлекут, и дальше он будет работать с Микулиным (с которым они знакомы еще с дореволюционных времен). Люлька с ним лично не знаком (они познакомятся только после войны), но о его работах Архип Михайлович знает, во многом его еще довоенные расчеты основаны на работах Стечкина.

Поделиться72706-08-2015 14:12:58

То есть компрессор в нём имеется, но гонит воздух не вдоль оси, а расталкивает его в стороны за счет центробежной силы. А уж оттуда по загнутым каналам он поступает к камере сгорания.

Ну за рыбу деньги... Шурик институт окончил - он что, не знает, что наши РД-500 и ВК-1 (цельнотянутые "Дервент" и "Нин") имели именно такую схему, с центробежным компрессором, и были одними из самых массовых отечественных двигателей? На них, что характерно, Ил-28 и МиГ-15 летали... И, кстати, не знаю, откуда вы взяли цифру в 70 кгс тяги для РТД-1. Во всех документах, которые я нашел, значится рассчетная 500 и полученная на стенде 400. РД-1 тоже должен был выдать 500 кг, но имел меньший вес и поперечный габарит (ну осевой компрессор - он в этом плане выгодней), ну и темературу перед турбиной повыше. Под 500 кг тяги считался и ХАИ-2. Ну и еще. Да, 22 апреля 1941 г. Люлька подал заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя, на которую было выдано авторское свидетельство № 312328/25 от 22 апреля 1941 г., и в этом плане у него мировой приоритет! Но сам Люлька к конструированию ДТРД в металле приступил чуть ли не последним (и из наших, и из зарубежных двигателистов) - только в 70-х, и это был АЛ-31 для Су-27. А первым отечестенным ДТРД стал климовский ВК-3.

Поделиться72806-08-2015 14:21:26

он что, не знает, что наши РД-500 и ВК-1 (цельнотянутые "Дервент" и "Нин") имели именно такую схему, с центробежным компрессором

Он поршневик.

откуда вы взяли цифру в 70 кгс тяги для РТД-1.

Боюсь, уже не найду. Хотя, покопаюсь - где-то в отчете по результатам работ за 1940 г упоминалось, что достигнута тяга 0,7 кН, и планируется модель на тягу 1,25 кН

А в биографических материалах упоминается, что в конце сорокового чертежи на РД-1 были сданы в производство, и что его впоследствии (когда достроили) тоже посчитали "ещё не боевым" - то есть макетным.

Поделиться72906-08-2015 14:27:48

Но сам Люлька к конструированию ДТРД в металле приступил чуть ли не последним (и из наших, и из зарубежных двигателистов)

То-то я не вижу на разрезах признаков двухконтурности. Ну, теперь этот товарищ у Шурика попляшет!

А я подправлю в тексте. А то про патент-то я знал, а про то, что он его не применял - нет.

Поделиться73006-08-2015 14:43:17

Он поршневик.

И что? Эти ВК-1 торчат на всех кафедрах в качестве пособий, где разрезанные для наглядности, где целиком. Аэродромные тепловые машины с ВК-1 для очистки ВПП - их на всех аэродромах как блох на барбоске было. Этих ВК-1 20000 штук наклепали, что характерно. "20 000, Карл!" Еще раз - Шурик он что, совсем тупой и полный неуч, чтобы офигевать от вида ТРД с центробежником? Нет ведь, по тексту...

А в биографических материалах упоминается, что в конце сорокового чертежи на РД-1 были сданы в производство, и что его впоследствии (когда достроили) тоже посчитали "ещё не боевым" - то есть макетным.

http://engine.aviaport.ru/issues/66/page02.html

тут довольно подробно история изложена. И не только тут.

Здесь вы можете обсудить фантастическую и историческую литературу.

Здесь вы можете обсудить фантастическую и историческую литературу.