о на Ил-76 и Ан-12 РУД

На аиропланах ТЕХ времён, управление было ... ну скажем так, несколько проще. И моторов меньше, а уж насколько там было меньше приборов - так не в сказке сказать, ни пером описать.

Здесь вы можете обсудить фантастическую и историческую литературу.

Здесь вы можете обсудить фантастическую и историческую литературу.

В ВИХРЕ ВРЕМЕН |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » В ВИХРЕ ВРЕМЕН » Произведения Бориса Батыршина » Хранить вечно. Дело #2

о на Ил-76 и Ан-12 РУД

На аиропланах ТЕХ времён, управление было ... ну скажем так, несколько проще. И моторов меньше, а уж насколько там было меньше приборов - так не в сказке сказать, ни пером описать.

На аиропланах ТЕХ времён, управление было ... ну скажем так, несколько проще. И моторов меньше, а уж насколько там было меньше приборов - так не в сказке сказать, ни пером описать.

На аэропланах тех времён бортмеханик занимался искусством, а не ремеслом  тоже можно сказать про пилотов .. а уж анонсируемая посадка на многомоторном гидроплане на горное озеро... Расчет на посадку вот кто будет делать...

тоже можно сказать про пилотов .. а уж анонсируемая посадка на многомоторном гидроплане на горное озеро... Расчет на посадку вот кто будет делать...

Расчет на посадку вот кто будет делать...

А это уж как повезёт. Вполне могут и угробиться.

Что до расчётов - почитайте Водопьянова, как они летали в начале 30-х в Арктике. Вот где магия...

Вылазка за сокровищами в далёкий оазис прошла на редкость благополучно. Мотор «Фиата» исправно тянул, декабрьская погода не подкинула поганых сюрпризов в виде нередких в это время года песчаных бурь. Единственный попавшийся навстречу армейский патруль (трое рядовых и унылый сержант в раздолбанном армейском пикапе) удовлетворился осмотром липового путевого листа, который какими-то невероятными усилиями успел раздобыть Джино, да бутылкой граппы, вручённой сержанту предусмотрительным Марио.

С кладом проблем тоже не возникло. Раскидали песок под приметной стеной, где прикопал их Джино, погрузили в «Фиат», и по накатанной колее уже к обеду докатились до Бенгази. Грузовик с его драгоценным содержимым загнали в арендованный гараж (Джино остался там – заснул прямо в кузове, на грузе чехлов в обнимку с «Береттой»), а мы с Марио и марком отправились в порт, где с самого утра торчала на своём «наблюдательном пункте» Татьяна. Вместе мы наблюдали, как привезли из аэродромных мастерских отремонтированный движок, как ставили его на место с помощью стрелы крана, смонтированной в кузове кургузого грузовичка. Облегчённо вздохнули, когда движок запустился с третьего раза, оглашая акваторию порта пронзительным мотоциклетным треском и, оставив Татьяну продолжать наблюдение, вернулись в отель. Стрелки часов приближались к шести часам пополудни. Темнота в Северной Африке наступает сразу, без предупреждения; часам к девяти активная деятельность в порту утихает, и после этого у нас будет около часа на всё про всё: справиться с охраной, загрузить гидроплан топливом, перетащить на борт нашу добычу – и проси-прощай Итальянская Киренаика и вообще Ливия. С учётом «неизбежных на море случайностей» и при крейсерской скорости около двухсот километров в час, полёт над морем должен был занять около десяти часов; у итальянского берега, где-то в районе Генуи предполагалось сделать посадку, чтобы долить в топливные баки бензин из бочек, и дальнейший перелёт через Северную Италию и Альпы будет проходить уже при свете дня – попытка ориентироваться ночью над горными хребтами представлялось не самой лучшей идеей.

Бортмеханика, обмотанного верёвками, как батон колбасы-вязанки, закутали в брезент, и Марио с Марком закинули его в грузовик, влив для верности в рот полбутылки рома. Ту же процедуру проделали и со сторожем, который вроде очнулся, осознал своё незавидное положение и начал извиваться и придушенно мычать. Их найдут, разумеется, причём довольно скоро – но даже если макаронникам придёт в голову дикая мысль поднять для преследования один из болтающихся у дальнего пирса одномоторных гидропланов, ничего из этой затеи не выйдет. О радарах здесь ещё, слава богу, не слыхали и ещё лет десять не услышат, и отыскать одинокий самолёт, без огней над морем – нет, ребята, это фантастика…

- Всё готово, синьоры! – провозгласил Джино. Он по пояс торчал из люка позади пилотской кабины и жизнерадостно махал нам рукой. – Можем отправляться! Синьор, Алексис, прошу вас…

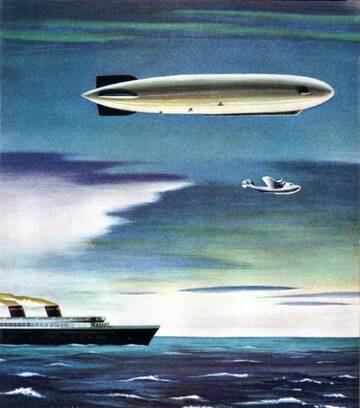

Ещё на этапе подготовки нашей авантюры я имел осторожность проговориться о своём невеликом лётном опыте, и был немедленно произведён Риенцо во вторые пилоты. Возражать я, понятное дело не стал – послушно плюхнулся в левое кресло и принялся наблюдать, как пилот выполняет всю положенную последовательность предстартовых манипуляций. Признаюсь честно – поначалу меня грыз эдакий червячок: справится ли Джино, эдакой махиной? И понять этого червячка совсем нетрудно: представьте себе две лодки, накрытые большим крылом, ажурные фермы, несущие хвостовое оперение, два киля и три руля поворота, а так же сдвоенную моторную установку на пилоне высоко над центропланом. Представили? Вот это и есть «Савойя» S.55, и на этом шедевре итальянского авиапрома нам предстояло преодолеть немаленькую дистанцию между североафриканским берегом и баварскими Альпами. В сравнении с одномоторными разведчиками-бомбардировщиками «Ансальдо», на которых до сих пор летал наш новый знакомый – океанский лайнер рядом с мотоботом…

Но бравый капитан развеял мои сомнения: «Хороший пилот, синьор, поднимет в воздух всё, что может летать, а если хорошенько выпьет – то и то, что летать не может!» И добавил, разглядев мою скептическую гримасу: «После того, как наш общий друг Джотто – кстати, почему вы трое упорно именуете его «Марио»? – выудил меня из вод Адриатики, я целый год прослужил в эскадрильи тяжёлых бомбардировщиков «Капрони» Са.4. Я налетал на них больше трёхсот часов при Капоретто и Пьяве, и скажу вам вот что: тот, кто пилотировал эти летучие гробы с их трёхэтажными плоскостями и двумя хвостами, и ухитрился не угробиться - тот способен справиться с чем угодно, лишь бы у него были крылья и какой ни то движок…»

Отредактировано Ромей (05-11-2022 16:41:25)

Синьор, Алексис, прошу вас…

Ещё на этапе подготовки нашей авантюры я имел осторожность проговориться о своём невеликом лётном опыте, и был немедленно произведён Риенцо во вторые пилоты. Возражать я, понятное дело не стал – послушно плюхнулся в левое кресло

Может правое? Второй пилот - это правое кресло обычно... Еще говорят: "Правак - единственная деревянная деталь в самолете"

И добавил, разглядев мою скептическую гримасу: «После того, как наш общий друг Джотто – кстати, почему вы трое упорно именуете его «Марио»? – выудил меня из вод Адриатики, я целый год прослужил в эскадрильи тяжёлых бомбардировщиков «Капрони» Са.4. Я налетал на них больше трёхсот часов при Капоретто и Пьяве, и скажу вам вот что: тот, кто пилотировал эти летучие гробы с их трёхэтажными плоскостями и двумя хвостами, и ухитрился не угробиться - тот способен справиться с чем угодно, лишь бы у него были крылья и какой ни то движок…»

О, ну если на ТАКОМ летал - то тут все сомнения снимаются

Второй пилот - это правое кресло обычно

Да, разумеется. Исправлю.

Ещё на этапе подготовки нашей авантюры я имел осторожность проговориться о своём невеликом лётном опыте,

может - неосторожность... а то как-то криво.

- Мы повторим маршрут трансальпийского перелёта двадцать четвёртого года. – объяснял Риенцо. – Тогда Клод Дорнье построил в Италии, в приморском городе Марина-ди-Пиза завод для выпуска своего новейшего гидроплана «Дорнье Валь». Слышали, наверное?

Я кивнул. Германские летающие лодки, оказавшиеся поистине прорывными машинами, летали по всему миру – от Китая до нашей Испании и Аргентины, успев поучаствовать в нескольких войнах, последней из которых стала Вторая Мировая. Множество этих надёжных, неприхотливых машин попало и в СССР – там они служили в морской и полярной авиации. Да что там – на «китах» летал сам легендарный полярный исследователь Амундсен. Один из «Валей» он и пилотировал, когда сгинул где-то в Арктике, пытаясь разыскать аэронавтов с потерпевшего крушение дирижабля «Италия».

- Это был сугубо показательный перелёт: конструктор гидроплана, немец Клод Дорнье рассчитывал продавать свою продукцию по всему миру в том числе и для использования на пассажирских авиалиниях, и подобная демонстрация надёжности новинки была сильным рекламным ходом. Тогда заводские пилоты "Конструкциони мекканиче аэронавтиче ди Пиза" выбрали промежуточным пунктом своего перелёта городок Фридрихсгафен, что на берегу Боденское озеро в Германии…. – продолжал свои объяснения итальянец. Говорил он не слишком быстро и по-английски – единственный язык, который с грехом пополам понимали мы оба.

- Вам нужно примерно в те же края – озеро Гросер-Альпзе лежит на высоте восьмисот метров над уровнем моря километров на пятьдесят южнее Боденского. Добраться до него особых проблем не составит, маршрут известен, все ориентиры давным-давно описаны. Сложности могут возникнуть, разве что, при посадке: озерко крошечное, километр на три с четвертью, вытянуто с востока на запад. Если не повезёт, и ветер будет северный – придётся попотеть. Одно хорошо: если верить картам, то горы вокруг озера не слишком высокие, заходить на посадку будет несложно. Да и места там глухие, малонаселённые, ближайший городок в паре километров к востоку, а на самом озере только пара рыбацких деревушек. Так что можно рассчитывать, что заметят нас не сразу.

Я кивнул, соглашаясь с пилотом. Это озеро указал нам перед смертью фамилар, и где-то в его западной оконечности должна возвышаться одинокая скала, которую увенчивает замок фон Либенфельса. Но проверить это заранее нет никакой возможности – на имеющейся у Риенцо карте на нужном месте указаны какие-то руины, а ничего более подробного мы раздобыть не сумели – ни в Яфо, где задержались меньше, чем на полдня, ни в Бенгази. Так что, попытка у нас будет всего одна, единственная и неповторимая. О том, что будет, если парень решил-таки напоследок отомстить нам и сумел соврать, несмотря на давление, которое оказывал на него Марк – мы окажемся в весьма непростом положении.

Впереди, насколько хватало глаз, простиралась морская гладь, подсвеченная восходящим солнцем. Кое-где её испятнывали лоскутки парусов, да курились дымки каботажных пароходов – морское движение вдоль западного берега Италии было более, чем оживлённым. Вот показался милях в трёх мористее изящный силуэт итальянского крейсера - показался, вырос, и растаял за кормой. Мне захотелось выбраться из опостылевшего кресла, откинуть верхний люк и высунуться по пояс наружу, подставив лицо набегающему потоку. В той, прошлой, жизни я мечтал попутешествовать на трёх видах транспорта, в наш век увы, давно сделавшихся легендами – на пароходе-трансатлантике, на дирижабле, и вот на таком, как эта «Савойя», дальнемагистральной летающей лодке. Что ж, эта мечта, считай, исполнилась, глядишь, придёт черёд и двух оставшихся – ведь в этом мире ещё бороздят Атлантику соискатели «Голубой ленты», а «Граф Цеппелин» иже сошёл со стапеля и даже успел совершить свой знаменитый кругосветный перелёт.

- Задумались, сеньор Алексис? – подал голос Риенцо. – Скоро пройдём Каприю, а там до лигурийского побережья от силы сотня километров. Сядем, зальём баки, и на север! Три – три с половиной час лёту, и мы на вашем озере!

а «Граф Цеппелин» иже сошёл со стапеля и даже успел совершить свой знаменитый кругосветный перелёт.

уже...

VI

В читальных залах «Ленинки» работается легко – человеку привычному, разумеется. Ни один посторонний звук не отвлекает посетителя, и даже библиотекари ходят здесь в мягких войлочных тапочках, чтобы, не бай Бог, не стучать подошвами по старинному паркету. Яша в последнее время стал здесь частым гостем – и не раз ловил себя на мысли, что ему не даёт сосредоточиться отсутствие ставшего уже привычным «тинг-танг - тинг-танг - тинг-танг» мозеровской настенной шайбы, под которое так уютно работается дома, в кабинете. Удивительно, как быстро человек обрастает привычками – даже когда его сознанию всего двадцать девять, в отличие от без малого шестидесятилетнего тела, и он перепрыгнул через сто с лишком лет вперёд.

Но сейчас особого сосредоточения и не требуется. В Ленинку Яша заглянул после презентации его книги, состоявшейся в большом книжном магазине на Мясницком, в бывшем доходном доме купца Стахеева – на его памяти, в этом здании располагался когда-то Теплотехнический институт. Презентация, устроенная издательством, где состоял главным редактором Перначёв (он же стал редактором книги) прошла на ура: «Это успех, Геннадьич, это несомненный успех! Мы уже подумываем о допечатке дополнительно тиража в пять тысяч экземпляров - и уверен, этого будет недостаточно. И, кстати, когда вы обрадуете нас новой книгой? Читатели в нетерпении…»

О новой книге Яша пока не думал – он до сих пор не мог понять до конца, как его угораздило связаться с первой. По инерции событий, вероятно – тогда, в первые недели после «переноса» его, оглушённого впечатлениями и слабо понимающего, что делать дальше, можно было подбить и не на такое. Что и проделал Перначёв – и вот, теперь приходилось сполна вкушать последствия согласия. Книга, конечно удалась; настолько удалась, что вот сейчас, не заехав даже домой, приходится сидеть в библиотеке и наскоро готовиться к назначенному на четыре часа пополудни визиту в Останкино. Затея всё того-же Перначёва: неугомонный редактор, и сам обожающий быть в фокусе публичного внимания, устроил Яше приглашение на еженедельную программу на телевидении, посвящённую малоизвестным вопросам истории. На этот раз экспертам предстоит обсудить деятельность оккультных и эзотерических обществ в СССР в двадцатых-тридцатых годах, и участие в этом ЧК-ГРУ-НКВД.

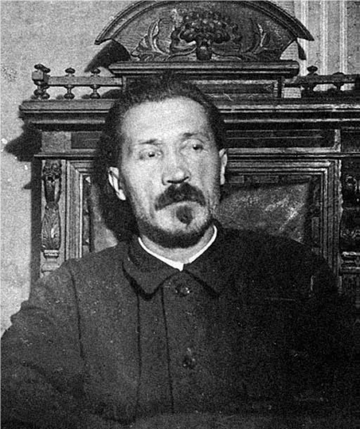

Его самого Перначёв представил, как историка-любителя, лучше других ориентирующегося в этой достаточно спорной теме. Яша не возражал – он, конечно, имел некоторое представление об вопросе, недаром столько времени имел дело и с Барченко и с Бокием, да и от Рериха во время гималайской экспедиции нахватался немало. И всё же, знания требовалось освежить. Яша потянулся пачке пожелтевших журналов и открыл верхний, датированный маем 1926-го года.

Автор первой же попавшейся на глаза статьи оказался ему знаком – это был ни кто иной, как Алексей Солонович математик, поэт, философ, идеолог мистического анархизма, руководивший, в числе прочего, московской организацией «ордена Новых тамплиеров». А ещё – один из хранителей музея Князя Кропоткина, возле которого Яша однажды выручил из беды двух сбежавших из Коммуны имени Ягоды подростков.

Он отложил журнал и открыл одну из заказанных книг – монографию, вышедшую в середине «нулевых». Получалось, что «Новые тамплиеры» после той встречи в штатном переулке просуществовали не больше года – уже в сентябре тридцатого его вместе с сыном Сергеем арестовали за антисоветскую пропаганду в связи с изъятой у него рукописью «Бакунин и культ Иалдабаофа». Следствие длилось около пяти месяцев, и уже в начале следующего, 1931-го года Солонович получил по решению Коллегии ОГПУ пять лет тюремного заключения, из которых отсидел лишь два года, будучи сосланным на оставшийся срок в Нарым, в Западную Сибирь.

Яша ещё раз проглядел статью. Что ж, тогда Солонович отделался, можно сказать, лёгким испугом – для многих других подобные обвинения заканчивались трагичнее. Тем не менее, вождя «новых тамплиеров» не миновала горькая участь: весной тридцать седьмого он был повторно арестован по печально известной пятьдесят восьмой статье - пункты десятый, «контрреволюционная агитация» и одиннадцатый «участие в контрреволюционной организации». Но до суда не дожил – объявил голодовку и скончался в тюремной больнице в Новосибирске от сердечного приступа. Его семье повезло меньше: жена в том же тридцать седьмом была приговорена к расстрелу, сын же умер в лагере.

Яша задумался. Что ж, материал, пожалуй, в тему – можно начать выступление именно с него. Он пододвинул к себе блокнот и стал покрывать одну страницу за другой мелким убористым почерком.

Вы здесь » В ВИХРЕ ВРЕМЕН » Произведения Бориса Батыршина » Хранить вечно. Дело #2